기도가 막혔을 땐 응급처치 어떻게?

2025-10-18

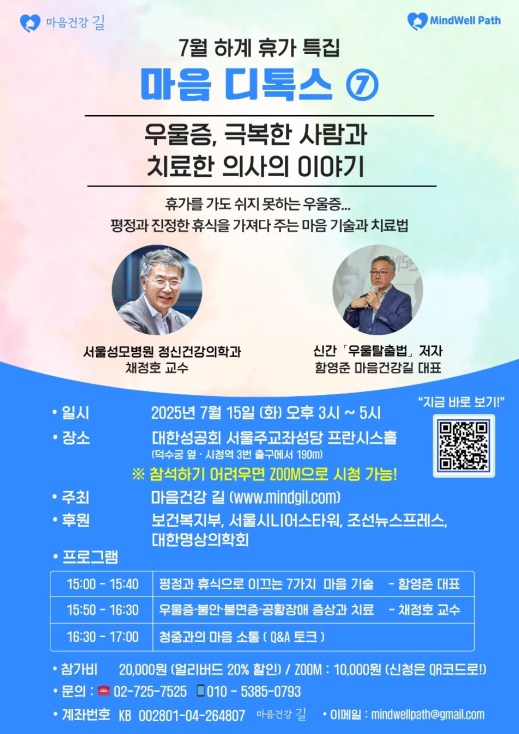

함영준 ‘마음건강 길’ 대표가 운영하는 ‘마음디톡스 특강’이 15일 오후 대한성공회 서울주교좌성당 프란시스홀에서 열렸다. 이날 행사에는 ‘평정과 휴식으로 이끄는 7가지 마음기술’이라는 주제의 함영준 대표 특강에 이어 채정호 서울성모병원 정신건강의학과 교수가 ‘공황장애 불면 불안장애의 실전 치료법’을 강연했다. 두 전문가의 특강 내용을 요약 소개한다.

◇ 함영준 대표 “우울 불안…회피하지 말고 당당히 맞서자”

함 대표는 50대에 극심한 우울증을 겪다가 극복한 자신의 경험담을 중심으로 진솔한 강연을 이어갔다. 그는 우울증을 겪던 당시에는 마음이 무너지더라고 했다. 과도한 긴장과 신경회로 과부하 상태에서 잠깐 지옥까지 느꼈다고 했다.

그는 자신이 경험했던 과거의 잘못이나 후회, 상처를 끊임없이 반복해 떠올리는 우울증적 반추를 ‘루미네이션(Rumination)’이라고 칭했다. 이것이 계속되면 번아웃 상태를 지나 우울증이나 신경증, 암, 치매, 그리고 자살로까지 이어질 수 있다고 했다.

함 대표는 그러나 기술과 인내, 훈련을 통한 ‘마음 기술’ 덕분에 우울증을 이겨내고 정상으로 돌아올 수 있었다고 전했다. 3개월 치료 후 신체적으로는 정상을 되찾았음에도 내면은 여전히 휴화산 같은 상태였지만 결국 “마음이 사니 몸이 다시 살아났다”고 회고했다.

그는 자신이 루미네이션을 극복한 7가지 방법을 자세히 소개했다. 먼저 ‘운동’이다. 몸이 깨어나야 마음이 산다고 했다. 유산소 활동을 생활화하고 근력운동을 병행하면서 균형감각을 강화했더니, 천연 세로토닌이 생기고 루미네이션이 멈췄으며 활력의 선순환이 일어났다고 전했다.

다음은 ‘자연’이다. 무심(無心)의 숲으로 들어가보니 부교감신경이 활성화되고 멜라토닌과 세로토닌이 균형을 이루었다고 했다. 일상의 자연공간을 활용해 맨발걷기나 (사소한 것에도 놀라워하는) 경외감 산책을 행해 효과를 보았다고 했다. 그는 특히 당당하게 세상과 사물을 보라고 조언했다.

세 번째는 ‘즐거움’이다. 역 루미네이션을 만드는 ‘기쁨의 기술’이라고 했다. 좋은 글을 낭송하고 봉사활동이나 취미생활을 통해 긍정적인 심리를 키웠다고 전했다. 네 번째는 ‘일’이다. 그는 일이 ‘생존을 넘어 삶을 복원하는 힘’이라며, 모두가 자신만의 일을 찾기를 바란다고 말했다

다섯 번째는 ‘명상’으로, 가장 강력한 마음 피트니스라고 표현했다. 스티브 잡스가 명상을 했다는 글을 읽고 자신도 따라해 보아 효과를 보았다고 했다. 이어 MBSR(마음챙김 기반의 스트레스 완화 프로그램)도 추천했다.

여섯 번째는 ‘영성’이다. ‘나는 누구인고, 어떻게 살아야 하나’ 같은 근본적인 물음을 갖게 되었을 때 그는 어려움을 외면하며 덮지 않고 정면으로 직시하고 극복하는 길을 택했고, 그럼으로써 비로소 깨달음을 얻었다고 했다.

마지막은 ‘심리학’이다. 무의식 속에 숨어 있던 상처나 불안, 그림자 등을 지워내니 내면의 퍼즐을 맞출 수 있었고 결국 우울을 넘어 새로운 삶으로 나아갈 수 있었다고 했다. 그는 “링컨 대통령이나 처칠 수상처럼 우울증을 이겨낸 사람들은 우울증을 회피하지 않았던 사람들”이라고 강조했다.

◇ 채정호 교수 "우울증은 세상에 있는 좋은 것을 못 찾아 생기는 병”

채정호 교수는 먼저 우울과 불안, 불면, 공황 같은 정신장애 증상들의 개념부터 바로 아는 것이 중요하다고 강조했다. 그는 이런 것 들이 ‘병’이 아니라고 했다. 문제가 있는 것을 넘어, 그런 것으로 인해 자신이 하는 기능을 못하게 되는 것이 병이라고 했다. 우울하더라도 자신이 할 것을 다하면 병이 아니라는 얘기다. 기능장애가 있거나 본인의 고통이 극심해야 ‘병’이라고 할 수 있다고 했다.

그는 “모든 병은 체질과 환경 사이의 밸런스가 무너졌을 때 생긴다”고 말했다. 그리고 몸이 아프기 때문에 마음이 아픈 것이라고 했다. 아프면 아프다고 말하는 서양인들과 달리 우리는 몸이 아파도 말을 않고 있다가 결국 병을 키우고 있다며, 몸에서 하는 이야기를 잘 들어봐야 한다고 강조했다.

채 교수는 그런 점에서 “우울증은 ‘정신질환’이 아니라 ‘전신질환’”이라고 정의했다. 신체 각 부위의 문제가 생겨 결국 기능저하가 오는 것이니 속아선 안된다고 했다. 마찬가지로 공황 역시 그 자체는 절대 병이 아니라고 했다. 공황이 올까봐 두려워하면 병(공황증)이 된다고 했다.

그는 병이 생기는 원인은 변연계의 과도한 활성화 아니면 전두엽의 기능 저하, 둘 중 하나라고 했다. 그리고 모든 병은 부정적 정서가 높고, 자기 효율성이 높고, 일상적인 회피적 대처 등이 공통적인 요인이라고 했다. 과도한 경계심, 비 융통성도 포함시켰다.

그러면서 그는 “도망가지 않는 것이 굉장히 중요하다”고 강조했다. 공황이 오더라도, 우울하고 불안하더라도 도망가지 말라고 했다. 당장 그 때는 나아질 지 몰라도 결국은 나빠진다고 했다. 그는 “정신 건강에서 몸과 마음을 따로 볼 수는 없는 것”이라며 “대부분 몸의 문제가 마음의 문제”라고 단언했다. 따라서 잘 자는 것 등을 비롯해 ‘잘 지내는 것’이 정신건강에 대단히 중요하다고 말했다.

채 교수는 특히 “우울증은 세상에 있는 좋은 것을 못 찾아 생기는 병”이라며 그것을 찾아보라고 조언했다. 비록 지금 생각하면 마음에 들지 않더라도 ‘과거 그 때는 그럴 수 밖에 없었다’고 생각하고 과거를 후회하지 말라고 했다. 받아들여야 문제가 해결된다고 했다. 그러면서 ‘괜찮아, 별 거 아니야, 그럴 수 있어’라는 ‘괜별그’ 마인드가 필요하다고 강조했다.

조진래 기자 jjr895488@naver.com

댓글

(0) 로그아웃