[이슈&이슈] 가계 부채 늘고 여유 자금은 급감 ... 달러나 주식, 금 등으로 '현금 부자' 몰릴 수도

2025-10-17

우리나라의 저출산 위기가 지난 30년 동안 구조화된 혼인 건수 감소와 만혼(晩婚)에서 비롯되었다는 사실이 확인됐다. 이 기간 동안 혼인 건수는 절반으로 반 토막 났고, 그로 인해 출생아 수는 3분의 1 수준으로 격감한 것으로 나타났다. 한 가정에 한 명의 아이가 상식인 시대가 되었다.

평균 초혼연령도 남자는 28.4세에서 33.9세, 여자는 25.3세에서 31.6세로 크게 늦춰진 것으로 조사됐다. 이런 상황이 고착화될 경우 모두의 우려대로 한 세대가 지나면 대한민국 인구가 3분의 2 혹은 절반 수준으로 줄어들 것이란 우울한 전망에 무게가 실린다.

◇ 혼인 건수 급감 속 다문화 증가세

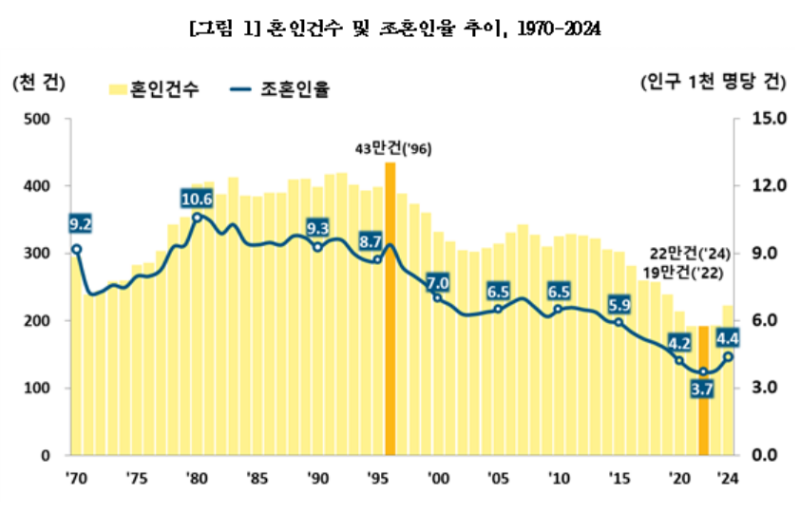

통계청이 3일 발표한 ‘지난 30년간 우리나라의 혼인·출생 변화’ 보고서에 따르면, 우리나라 혼인건수는 1996년 43만 5000건으로 정점을 찍은 후 줄곳 감소세가 이어지다 2022년 19만 2000건으로 역대 최저치를 기록했다. 전 국가적인 위기감 속에 비록 2023년부터 2년 연속 혼인건수가 늘기는 했지만 여전히 30년 전에 비해선 절반 수준이다.

저출산 우려가 확산하고 있는 가운데 외국인과의 혼인은 최근 들어 증가세다. 다문화 가정이 그만큼 크게 늘고 있다는 얘기다. 2005년에 정점을 찍은 후 감소세를 보이다가 2022년부터 다시 늘어, 2024년 현재 한국 남성과 외국 여성의 혼인은 1만 5600건으로 50.7%나 늘었다. 한국 여성과 외국 남성의 혼인은 5100건으로 64.2% 증가했다. 전체 혼인에서 차지하는 외국인과의 혼인 비중도 9.3%로 거의 10%에 육박하고 있다.

◇ 초혼 연령 늦어지며 남녀 모두 30대 진입

평균 초혼연령도 계속 늦춰졌다. 1995년에는 남자가 28.4세, 여자는 25.3세였는데, 2024년에는 남자가 33.9세, 여자는 31.6세로 크게 높아졌다. 30년 사이에 남자는 5.5세, 여자는 6.2세나 늦춰졌다. 남녀 모두 30대에 안착(?)한 셈이다.

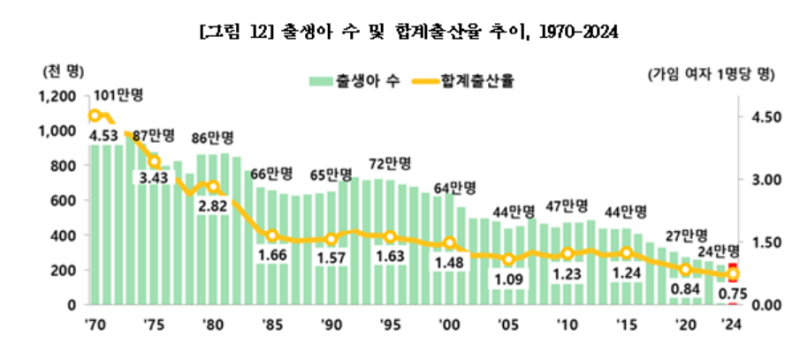

그 영향으로 출생아 수 역시 1995년 71만 5000명에서 2023년에는 23만 명으로 최저치를 찍었다. 2024년에 23만 8000명으로 소폭 늘기는 했지만 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 1995년 1.63명에서 현재는 0.7~0.8 수준에 머물고 있다.

해당 연령 여성 인구 1000명 당 출생아 수를 나타내는 연령별 출산율은 지난해 25∼29세가 20.7명, 30∼34세와 35∼39세는 각각 70.4명, 46.0명으로 조사됐다. 30년 전인 1995년에 비해 20대는 줄고 30대는 증가한 것이다. 30대 결혼-30대 출산이 보편화되고 있는 셈이다.

실제로 부모들의 출산 연령도 덩달아 높아졌다. 어머니의 평균 출산연령은 1995년 27.9세에서 2024년에는 33.7세로 5.8세나 올라갔다. 결혼 연령이 꾸준히 높아지다 보니 35세 이상의 고령 산모 비중도 같은 기간 4.8%에서 35.9%로 급격한 상승세를 보였다. 아버지 평균 출산연령도 31.1세에서 36.1세로 5.0세 올라갔다.

배우자가 있는 여성 인구 1000명 당 혼인 중 출생아 수인 유배우 출산율은 지난해 25∼29세 203.5명, 30∼34세 171.5명, 35∼39세 69.1명으로 나타났다.

◇ ‘한 아이’가 상식… 출산구조도 급변

한 아이가 보편화하면서 출산 구조도 크게 변화를 보였다. 우선, 첫째아 비중이 크게 늘었다. 1995년에는 48.4%였으나 2024년에는 61.3%로 13.0%포인트나 높아졌다. 둘째아는 43.1%에서 31.8%, 셋째아 이상은 8.6%에서 6.8%로 각각 줄었다.

특히 결혼생활 2년 내에 첫째 아이를 낳는 비중은 1995년 83.0%에서 지난해는 52.6%로 30년 사이에 무려 30%포인트 이상이나 크게 줄었다.

혼인 외의 출생아 비중도 최근 30년 사이에 1.2%에서 5.8%로 크게 확대됐다. 지금 같은 추세라면, 프랑스 등 서구 수준은 아니더라도 결혼하지 않은 상태에서 아이를 출산하는 비중이 꾸준히 높아질 것이란 전망을 뒷받침한다.

쌍둥이 등 다태아 출생아 비중도 눈에 띄게 늘고 있는 것으로 나타났다. 1995년에 1.3%에 불과하던 것이 2024년에는 5.7%로 4.3%p나 높아졌다.

◇ 추락하는 인구… 그래도 희망을 가져야

최근 30년 동안 저출생이 고착화되고 있다는 사실이 확인되면서 저출생에 따른 각종 사회적 문제 등에 대한 우려 또한 더욱 커지고 있다. 특히 생산 현장의 경제활동인구가 구조적으로 줄어들 수 밖에 없는 상황이라 국가의 성장동력 감퇴 속도가 더더욱 빨라질 것이란 걱정이 심화되는 분위기다.

그나마 위로가 되는 것은 최근 들어 출생아 수가 반등세를 보이고 있는 가운데 유배우 출산율이 꾸준히 증가하고 있다는 사실이다. 통계청 관계자도 “20대 후반과 30대 초반의 유배우 출산율이 2015년에 정점을 보인 후 하락세를 보이다가 2022년부터 다시 올라가고 있다”면서 “이는 결혼한 사람 가운데서는 출산이 늘고 있다는 뜻”이라고 설명했다.

결국 우리 상황에서는 무조건 아이를 낳으라고 하는 것 보다는, 사랑이 결혼으로 결실을 맺을 수 있도록 제반 사회적 분위기를 조성하고 결혼과 출산에 따르는 실질적인 혜택을 서둘러 구축하는 것이 가장 현실적이고 효율적인 저출생 극복 대책이 될 것으로 보인다. 이 방향에 맞춘 정책적 지원 노력이 절실한 상황이다.

이의현 기자 yhlee@viva2080.com

댓글

(0) 로그아웃